Conscience of MAGAZINE Weblog & HOMEPAGE Search

ヤマト2199。ガミラスとイスカンダルの位置関係?5 ― 2015年11月15日 17:47

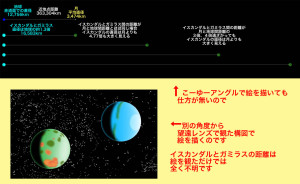

宇宙戦艦ヤマトではガミラスとイスカンダルは極めて近い位置に描かれていますが、実際には結構離れているだろうと推定しました。

「まあイスカンダルとガミラスが地球と月の距離の2倍くらい離れていても二重惑星として成立するワケですね。」

と考えています。

これらの記事を読んだのか?前回も書きましたが、むらかわみちお版2199漫画第5巻では、ガミラスから見上げるイスカンダルが随分と小さく描かれています。

こういう具合に描くと、ジックリと読める漫画では納得できますが、アニメではイスカンダルが小さすぎて視聴者が視認できないのでは無いかなあ?少なくとも印象には残らん。

山本弘は柳田理科雄がデッチアゲた自転周期に言及したのでグダグダになってますが、これに付き合う必要は無いでしょう。

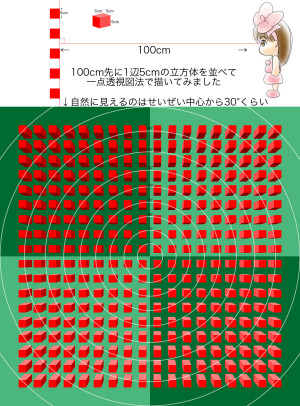

近くの物体は、絵にどの様に描かれるか?遠近法の基本である一点透視図法で描いてみましょう。

あらあら。真正面から離れた角度にある立方体は総統に、いや相当に歪んでますね。そりゃあ、実際には斜め70°から観た立方体の正面を真四角に描くと歪みます。

でもモニターに顔を近づけて図示した角度に合わせて視野角を合わせればマトモに見えると思います。

ちなみに人間の視野はWikipediaなんかをみると『鼻側および上側で約60度、下側に約70度、耳側に約90~100度』随分と広いですね。真横の物なんか見えるかな?

もうちょい小さい立方体を並べてみると、自然に見える範囲はせいぜい中心から30°の範囲内ですね。

この30°の視野角に地デジのモニターが入る様に絵を描くと、ガミラスから観たイスカンダルが大きく自然に見えるのは、視半径10°くらいが良いかも知れません。視半径10°程度でも広角レンズで撮影してもそれなりに大きくなります。

図にしやすく、かつ計算しやすく為にガミラスとイスカンダルの公転半径を、それぞれの惑星半径の3倍に設定すると、それぞれの視半径は約11.5°になります。

この位置関係だと、1974年版の絵にも近い感じになります。相当に近い。実はこの視半径は気象衛星から観た地球よりもデカイ。

これでも互いの惑星を重力で破壊してしまう『ロシュ半径』よりも離れてますし、潮汐力は最大でも重力の約2.15%に過ぎません。

前回は大雑把に潮汐力を計算しましたが、公転軌道が小さく、大きさ・質量が同じ二重惑星の場合は厳密に計算する必要がありました。

ここまで互いの惑星が近いと、公転軌道の内側と外側で潮汐力が異なります。

地球での潮汐力は地球重力の数百万分の1しか無いので、この潮汐力はデカイのですが、体感としては体重が1kgか2kg増減する感じ。日常生活にも影響が生じそうですし、海の広いイスカンダルの干満の差は滅茶苦茶大きいでしょう。

やはり潮位差が千m越えたりして。

しかし、重力の2%程度の増減。慣れればどうと言う事ではありません。

さて、他の疑問でイスカンダルの気温。昼間は「気温27度」とか言って海水浴してましたが、夕刻になると「冷えて来ました」っと佐渡先生はドテラを着てました。

これ、ひょっとしたら、干満の差で実質的に海抜が上がったのでは?

夕刻になると干潮になり、海抜が千mほど上がった様な状態となり、気温が下がったのかも知れません。

しかし、ここまで近く公転軌道の内側と外側で潮汐力が異なる場合、自転が互いの惑星の向きに固定されるかも知れません。(潮汐固定)

実の所、公転周期が16時間40分41秒と短いので、潮汐固定してても1日が16時間40分41秒になるだけで、結構マトモ?な環境です。

ガミラスとイスカンダルは天文学的には最近二重惑星になった可能性もあるので、まだ潮汐固定してないかもしれませんが、公転周期に近い時間の自転周期になってるかも知れません。

そうすると、潮位の変化もユックリなので、あんまり大した事は無い。そもそも公転の向きと自転の向きも不明。

海水浴してた日と気温が高かった日と、佐渡先生がドテラを着てた日が同じとは限らないので、やはり潮位が下がった日は寒くなるのでしょう。

もっとも、公転軌道は円では無く楕円の筈で互いの距離が変化した場合も潮汐力が変化しますが、楕円の扁平率が小さい場合は大した事は無いです。かなり大きな扁平率で無い限り、距離の変化による潮汐力の変化は大した事は無いです。

元々大きな潮汐力なので。

てな訳で、ガミラスとイスカンダルが近すぎてもさほど心配する必要は無いと思います。

計算めんどくさかったけど、計算間違い無いかなあ?

ちょっと心配。

最近のコメント